CROMWELL Y LA REVOLUCIÓN INGLESA

GLOSARIO

ACTA DE

NAVEGACION: Instrumento de la política mercantilista de Cromwell, esta ley

prohibía la importación de productos coloniales a bordo de navíos que no

pertenecieran al país de origen o bien fuesen ingleses.

CAMARA

ESTRELLA: Cámara del palacio de Westminster, donde se reunía un consejo real

privado del mismo nombre que fue creado en 1487 con funciones judiciales. Fue

abolido por el Parlamento en 1641.

COMMONWEALTH:

Nombre que recibe el régimen republicano establecido en Inglaterra, tras la

ejecución de Carlos I, en 1649. Fue gobernado por Cromwell en forma dictatorial

desde 1653 y finalizó con la restauración de la monarquía en 1660.

CONSEJO

PRIVADO: Organismo de gobierno inglés, surgido en el siglo XIII de la Curia

regís de los reyes normandos, al tiempo que se individualizaba el consejo

amplio o Parlamento. Se convirtió en órgano esencial de gobierno con los Tudor

y empezó a declinar con los Estuardo.

COPYHOLD:

Tenencia de tierras en condiciones que hubieran sido establecidas en los

archivos de la propiedad señorial (manor). Fue un tipo de arrendamiento muy frecuente hasta el

siglo XVII.

CUAQUEROS:

Secta religiosa fundada por George Fox en 1647, en Inglaterra. Su denominación

proviene de las palabras de Fox: Honrar a Dios y temblar (to quake) ante su palabra. Postulan la

autoridad suprema de la palabra interior del Espíritu Santo (las escrituras no

son criterio determinante), la supresión de todos los sacramentos, la prohibición

de todo juramento, la negativa al derecho de legítima defensa, la abolición del

ministerio ordenado y el sacerdocio universal.

DIGGERS:

(cavadores) Movimiento campesino radical relacionado con los Niveladores que se

oponía a las prácticas agrarias de los grandes propietarios. Cromwell reprimió

su sublevación en 1649.

GENTRY:

Clase social de propietarios rurales acomodados, formada por caballeros de la

pequeña nobleza y también por ricos comerciantes o miembros de profesiones

liberales que, tras ocupar cargos públicos en las ciudades, habían comprado

fincas para retirarse a ellas.

NIVELADORES:

Republicanos radicales surgidos en las filas del Nuevo Ejército Modelo hacia

1647. Eran hostiles a la monarquía, desconfiaban de las tendencias autoritarias

de Cromwell, con quien acabaron enfrentándose. Pedían la reforma del

Parlamento.

NUEVO

EJERCITO MODELO: Ejército organizado por el Parlamento inglés para enfrentarse

a las tropas de Carlos II, siguiendo el reglamento y formación militar del

ejército de los santos de Oliver Cromwell.

PETICION

DE DERECHOS: Medida por la cual el Parlamento inglés exige a Carlos I en 1628

el reconocimiento de la inviolabilidad personal frente a las detenciones

arbitrarias y el control parlamentario de todo aumento de impuestos.

PURITANOS:

Grupo de no conformistas con la Iglesia anglicana que recusaban su organización

jerárquica, su vinculación al estado y su culto romanista y eran partidarios de

una organización democrática y comunal al estilo de los presbiterianos

escoceses. Su ideal era conservar la autoridad de las Escrituras, la sencillez

de los servidores de Cristo y la pureza de la primitiva Iglesia.

YEOMANRY,

YEOMEN: Grupo social formado por los pequeños propietarios campesinos.

A la

muerte de Isabel, el heredero legítimo, indiscutible, del trono de Inglaterra

era Jacobo, el hijo de María Estuardo y de Darnley.

Sus derechos derivaban de haberse casado el rey de Escocia, abuelo de María

Estuardo, con una princesa inglesa. Con Jacobo I se unieron definitivamente las

coronas. Desde entonces, como decía Isabel, ya no habría una Inglaterra y una

Escocia, sino una Gran Bretaña. La vida de Jacobo I había empezado con la

tragedia de su padre: el asesinato de Darnley coincidió con el bautizo de su hijo. Rey de Escocia desde su infancia, por la

abdicación y cautividad de su madre, Jacobo había visto, de los cuatro regentes

que administraron el país durante su menor edad, morir dos asesinados y otro en

el patíbulo. Las ideas del Humanismo y del Renacimiento acerca del asesinato

por razón de Estado, así como del regicidio en pro del bien común, empezaban a

ponerse en práctica con una naturalidad alarmante.

Al

llegar Jacobo I a Londres, en 1603, su problema primero y más urgente fue el de

restablecer la paz con España. De hecho, España e Inglaterra continuaban en

estado de guerra desde los días de la Armada. Jacobo I encontró la fórmula para

acabar las hostilidades: dijo que él, como rey de Escocia, no estaba en guerra

con España, y como no se podía separar al rey de Escocia del rey de Inglaterra

(porque eran una misma persona), tampoco el rey de Inglaterra estaba en guerra

con España. Esto parecía confirmar el juicio que Enrique IV de Francia había

emitido acerca de Jacobo I cuando dijo de él que era “el tonto más ingenioso de

la cristiandad”.

La paz

con España debía sellarse con un matrimonio real. Jacobo tenía para casar al

príncipe heredero, y desde 1604 los ministros y embajadores ingleses estuvieron

concertando su boda con una infanta. El negocio no era fácil, pues si bien

Felipe III dotaba a su hija con 600.000 libras, que casi hubieran enjugado el

déficit inglés, en cambio España, o mejor dicho, Roma, imponía unas condiciones

que Jacobo y su hijo no se sentían con ánimo suficiente para aceptar. En el

fondo, Roma trataba de obtener la libertad de cultos para los católicos

ingleses, y además, que los hijos de los príncipes fuesen educados por su

madre, española y católica: que fueran de su misma religión.

Para

llegar a un acuerdo, obteniendo, a cambio de estas concesiones religiosas,

ventajas políticas, el príncipe de Gales, que después fue Carlos I, con su

amigo y favorito Buckingham, fueron a Madrid en 1623. Eran los dos más apuestos

mozos del mundo entero, pero no consiguieron vencer a los curiales españoles;

éstos escamotearon de los capítulos matrimoniales los artículos referentes a

las ventajas políticas que pedían los ingleses, a cambio de la libertad de

cultos y otras concesiones que exigían los católicos en materia de religión. Al

descubrir el error u omisión, Carlos y Buckingham, indignados, regresaron a

Inglaterra. Al fin se había desistido del matrimonio con la infanta española, y

dos años después, en 1625, Carlos casaba con una hermana de Luis XIII de

Francia. Este enlace traería por lo menos la paz con los franceses, puesto que

Jacobo y su hijo Carlos habían heredado también de Isabel su política de ayudar

a los hugonotes.

Combinando

matrimonios durante veinte años, padre e hijo acabaron, sin embargo, con los

peligros de la invasión española y del ataque concertado de Francia y España,

que hubiera ahogado a la Gran Bretaña antes de nacer. Esta seguridad exterior

que obtuvieron Jacobo I, y sobre todo su hijo Carlos, permitió que Inglaterra

fuese la primera en librar la gran batalla para conseguir las libertades

políticas de la democracia que hoy, en mayor o menor grado, todavía

disfrutamos.

Se dio

primero en Inglaterra; después, con pocas diferencias de detalle, se reprodujo

en América y en Francia. Parece como si fuera necesario repetir el experimento

en el laboratorio del mundo para que la humanidad acepte definitivamente un

cambio razonable

Vamos a

ver en qué consistía la idea revolucionaria en el siglo XVII y en Inglaterra.

El concepto de la casi divinidad de la augusta persona imperial o real había

llegado como una herencia de Oriente hasta el Imperio romano. El rey lo era por

elección divina, o por haber heredado la corona de otro que la había recibido

directamente de Dios. La Iglesia aceptó esta idea, ratificando la elección del

Todopoderoso. En su nombre ungía o coronaba a los monarcas que se lo permitían.

El derecho divino a la corona se transmitía de padres a hijos, y las

usurpaciones trataban de justificarse con algún enlace o abdicación. En el caso

de un rey inepto, la Iglesia podía aceptar el regicidio. Es rey sólo el que gobierna

justamente, y si no lo hace así ya no es rey, decía san Isidoro de Sevilla.

No se

concebía, teológicamente, que el rey compartiera su soberanía con otras

potestades o autoridades de linaje no divino.

Al

final de la Edad Media los nobles y las potestades eclesiásticas, sin discutir

este derecho divino de la realeza, fueron obteniendo concesiones de

privilegios que en definitiva eran limitaciones del poder real. Pero en los

siglos XVII y XVIII apareció una nueva doctrina, de cuyo tremendo radicalismo

no nos damos cuenta porque estamos ya familiarizados con ella: es la de la

soberanía del pueblo por encima (y hasta con exclusión) del rey. La nación se

posee a sí misma, sin limitaciones; el derecho a regir el Estado puede el

pueblo delegarlo en un príncipe o en una casta, pero uno y otra deberán dar

cuenta de sus actos y, bajo ningún concepto pueden extralimitarse de las

instrucciones que reciben periódicamente del Parlamento.

Esta

idea es consecuencia de la Reforma. Si un remendón, según Lutero, puede

interpretar las Escrituras gracias a una luz enviada por Dios, si no se

requiere ningún intermediario entre Dios y el alma para la revelación,

igualmente, mayormente, podrá el remendón opinar en asuntos de política. Así

como, según san Pablo, la Iglesia es un cuerpo en el que todos sus miembros

son necesarios, así la nación formará otro cuerpo en el que cada ciudadano

tiene su función que cumplir y debe participar por necesidad en su gobierno. En

esto todo el mundo estará conforme, pero los aristócratas y realistas añadirán

que cada ciudadano, según su nacimiento y sus capacidades, debe tener diversos

grados de participación. El rey necesita del remendón para remendar sus

zapatos, pero se necesita de un rey para gobernar la tierra, la ciudad y hasta

la casa del remendón.

Hay que

convenir, sin embargo, que cuando el remendón se ha acostumbrado a la idea de

que él recibe directamente de Dios revelaciones acerca de las cosas divinas, le

será mucho más difícil acostumbrarse a la idea de que tiene que aceptar sin

discusión una autoridad terrenal para las cosas mundanales. Además, la lectura

de la Biblia no era favorable al desarrollo de un espíritu de disciplina

monárquica. Los puritanos ingleses leían, en los libros de los reyes de Israel,

ejemplos de escándalo y perversión que les animaban a ser republicanos. Es

verdad que los últimos profetas ensalzaron el gobierno monárquico, pero en

los primeros siglos del protestantismo los libros de los profetas no se leían

con el entusiasmo con que se leen hoy. Actualmente, lo poco que queda de

sincero y ferviente en el protestantismo es de tipo profético; se espera con

ansia la inminente segunda venida de Cristo. Lo que leían los puritanos en el

siglo XVII eran los Salmos y los libros históricos de la Biblia, que eran de

tenor republicano. De las profecías (que eran más bien monárquicas) no

comprendían gran cosa. Sin vacilar, el Dios del Sinaí y de los Jueces de Israel

era resueltamente republicano. ¡Qué tremenda maldición les envía, por boca de

Samuel, a los judíos cuando le piden un rey! “Será como la zarza del camino,

llena de espinas; os robará vuestras hijas para prostituirlas, vuestros hijos

serán sus esclavos.”

Enfrente

de este espíritu puritano y republicano, resultado del protestantismo, había

otro realista, casi tan respetable, resultado del humanismo. Si el genio tiene

el deber de intensificar su personalidad para con ella servir al bien común,

¿dónde mejor que entre la realeza se encontrará el material para formar el

verdadero príncipe? Claro que un príncipe como el deseado por Maquiavelo puede

originarse de una familia humilde y ensalzarse por sus méritos: valor y

generosidad..., ¿pero no es más natural que el verdadero príncipe haya nacido

de una familia de príncipes, tenga conciencia de la propia superioridad, esté

acostumbrado a la abundancia y desee superar en grandeza a sus ilustres

progenitores?

Esta

idea, acaso inconscientemente, llevó al absolutismo de los Estuardos y los Borbones. El rey sentía el deber de mostrarse déspota. Para gobernar

dependía de un valido, privado o favorito. Ambos, el rey y el privado,

decidían en un cubículo, sin testigos, la marcha de la política: después el

valido, ministro o favorito, con ayuda de secretarios hábiles movía todo el

engranaje del Estado. Y si el rey era un monarca inteligente, como Luis XIII, y

el privado un espíritu noble, como Richelieu o

Colbert, casi no se hubiese podido formular objeción alguna contra este

sistema, que tenía la ventaja de hacer recaer todas las faltas y errores sobre

el privado, mientras que el rey recogía sólo los laureles y triunfos. El

personaje odioso era el favorito; él era quien exigía los nuevos impuestos; el

rey sólo hacía que gastarlos, y de su mano pródiga caían sólo beneficios.

El

primer privado de Carlos I de Inglaterra fue aquel mismo Buckingham que ya

hemos encontrado en Madrid como camarada de Carlos. Viajando de incógnito,

Carlos y Buckingham llegaron una noche a la embajada de Madrid; el primer sorprendido

de su llegada fue el conde de Bristol, que no sabía nada de la aventura.

Buckingham gustaba de estas empresas arriesgadas, que hacen amable a un

individuo cuando no expone más que su vida, pero que son peligrosísimas en

negocios de Estado. Buckingham comprometió a su amo y amigo Carlos I en una

política exterior descabellada de guerra contra España y Francia. Fue

asesinado cuando se preparaba a embarcarse en el puerto de Portsmouth en otra

expedición para ayudar a los hugonotes, dejando a su rey una deuda cinco veces

mayor que la que dejó Isabel a Jacobo I.

Era

costumbre inmemorial de la realeza, sobre todo en Inglaterra, obtener los

recursos por medio de un Parlamento. Era lo único que se pedía a esta

asamblea de representantes de la nobleza, del clero y de las ciudades. Se

convocaba al Parlamento con gran irregularidad y casi exclusivamente para

lograr sin violencia el cobro de los impuestos. Los Parlamentos aprovechaban

esta ocasión para entregar al rey un memorial proponiendo reformas, que leía

después el monarca o su privado, pero sin que la voluntad del Parlamento

tuviera carácter imperativo. Sin embargo, esta pequeña limitación del poder

real por el Parlamento era suficiente para hacer dudar de la legitimidad de los

demás privilegios reales. ¿El rey podía hacer justicia, podía declarar la

guerra, y no podía imponer contribuciones? Y todo por una tradición no

justificada más que por la costumbre. Un pastor protestante, de nombre Mainwaring, comprendió lo absurdo de tal excepción y

publicó un sermón diciendo que el rey tenía derecho a cobrar los impuestos que

creyese conveniente. Todo el mundo se escandalizó, menos Carlos I, que le

otorgó una pensión.

Los

tres primeros Parlamentos de Carlos I, por su carácter díscolo y su resistencia

a conceder los recursos que les pedía el monarca, fueron disueltos rápidamente.

Dejaron en el rey y los que le rodeaban una impresión desagradable, pues

advertían en ellos cierta tendencia a dar consejos sobre política exterior y a

entremeterse en los asuntos de gobierno. Clarendon dice que todo el mal que le advino después a Carlos I fue el resultado de la

violenta discusión de sus primeros Parlamentos. “Se separaron (el rey y sus

Parlamentos) sin respeto ni caridad el uno para el otro, como personas que no

deben ya encontrarse sino para atacarse o defenderse.”

Los

años que van desde el 1629 hasta el 1640 forman el periodo más largo de la

historia de Inglaterra sin Parlamento. El rey procuró cubrir los gastos de su

casa y los del Estado con los derechos de aduana y obligando a sus amigos y

enemigos a hacerle dádivas. Acaso creía Carlos I que con esta inactividad

política se apaciguaría el Estado y que un día más o menos lejano podría

disponer de un Parlamento manejable, como los que convocaba en Francia su

cuñado Luis XIII. Pero a menudo la falta de expansión, en lugar de calmar los

ánimos, los exaspera y provoca todavía mayores excesos.

Algunos

de los antiguos miembros del Parlamento continuaban reuniéndose en casas

particulares para comentar los acontecimientos, y la imaginación, que debía

permanecer inactiva en el terreno político, se explayaba en materias de

religión. Se leía más y más el Antiguo Testamento, y de ello resultó que, sin

nada práctico en que poderse ocupar, en estos once años sin Parlamento los

protestantes ingleses se dieron cuenta de la enorme distancia que separaba a su

Iglesia reformada de la Iglesia cristiana de las Escrituras.

La

Iglesia anglicana, tal como quedó después de los cambios y paliativos de

Isabel, tenía todos los defectos de la Iglesia romana sin el prestigio que a

esta le daba la tradición. Era sobre todo un órgano del Estado o, lo que es lo

mismo, un instrumento del rey. Los clérigos anglicanos, casados, no parecían

más piadosos que los católicos romanos, que permanecían célibes. Los obispos

disfrutaban de pingües rentas y se valían de castigos inquisitoriales para

imponer su disciplina. El inquisidor, juez sin apelación, era el arzobispo

primado de Canterbury, cierto Laud, amigo de Carlos

I. He aquí algunas de sus sentencias: en 1640 ordenó cortar las orejas a un

sujeto porque había publicado un libro contra el episcopado protestante. Otro

puritano, que protestó contra la liviandad del teatro (especialmente por

permitirse a las mujeres salir a escena), fue también desorejado. Otro que

perdió las orejas por orden del arzobispo fue un médico que compuso una

parodia de la letanía con estas palabras: “De plagas, peste, hambre, obispos,

clérigos y diáconos, liberanos, Domine’’.

El

puritanismo iba a ser un protestantismo dentro del anglicanismo, y un diluvio

de impresos cortos, piadosos y políticos, hacían el efecto de una campana

tañendo a rebelión. La mayoría sólo tenían el interés de su fanatismo, y por

la violencia del lenguaje merecían correctivo, pero entre ellos apareían el Lycidas, de John

Milton, uno de los pensadores más profundos de aquel tiempo. El rey, mientras

tanto, proseguía su vida pacíficamente. Era un esposo modelo, adoraba a sus

hijos, senda pasión por construir edificios en el nuevo estilo clásico y sobre

todo por coleccionar pinturas, pero no podía acusársele de pródigo ni

caprichoso. Para gobernar el Estado se valía de lord Strafford, a quien había

elevado desde una dorada medianía, y que tampoco era cruel ni perverso. Acaso

ese estado de cosas hubiera continuado indefinidamente si no hubiese sido por

los disturbios de Escocia, también de carácter religioso, que exigían una

campaña y, por lo tanto, dinero. El rey convocó un Parlamento en 1640, que

duró pocos días y acabó votándole un subsidio de 120.000 libras. Más

extraordinario todavía para un Parlamento fue que en él se acordó que los

clérigos, en sus parroquias, debían predicar cuatro veces al año la doctrina

del derecho divino de los reyes; que los que se levantaran en armas contra el

rey serían castigados con las penas del infierno y que clérigos y maestros

debían jurar que nunca consentirían que se apartara el gobierno de la Iglesia

de su presente jerarquía de arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos, etc. A este

juramento se le llamaba, en mofa, el del etcétera.

Animado

por la experiencia del Parlamento corto, que así se llamó el primero de 1640,

el mismo año, en noviembre, Carlos I convocó un nuevo Parlamento que duró

trece años y se llamó el Parlamento largo. Es el que se rebeló contra el rey y

le condenó a muerte. El Parlamento inglés se componía de dos Cámaras, una para

los lores, o nobleza y clero, y otra para los comunes, o representantes de las

ciudades. Se reunía en unos edificios que no tenían ninguna condición para

asamblea, restos del palacio real de Westminster, anexo a la abadía. Uno de

los locales, el que servía para las reuniones de los Comunes, era la ex capilla

de San Esteban, la cual tenía ventanas que daban al río. El monarca habitaba el

nuevo palacio de Whitehall, situado a un kilómetro de

distancia, sin terminar, como ha quedado hasta ahora, pero construido ya en el

estilo grandioso del Renacimiento italiano.

El acto

de apertura del Parlamento largo no pareció augurar la tragedia que se desencadenó después. El rey llegó sin pompa en la barca real y subió a la sala del

Parlamento por las escaleras del muelle. Habló a los reunidos en términos de

moderación: “Deseo que éste sea un Parlamento feliz; evitemos todo recelo,

tanto por vuestra parte como por la mía”. Pero era imposible que la nación

pudiese olvidar el abuso de once años de postergación, sin permitírsele ni el

desahogo de un Parlamento a la antigua. Por esto, seis días después de la

apertura ya le fue posible a un diputado por Londres, llamado Pym, hacer que los Comunes acordaran que fuese acusado de

traición lord Strafford, que había dirigido los negocios del Estado como valido y favorito real. Los Comunes aquella misma noche

fueron en comitiva —más de trescientos se congregaron— a la sala donde estaban

reunidos los Lores y reclamaron la prisión de lord Strafford como traidor. Los

Lores, sorprendidos por aquella inusitada manifestación, y por la proposición,

más extraña todavía, empezaban a discutir el asunto cuando entró en la sala el

propio Strafford. Este, sin más demora, fue detenido y encerrado en la torre de

Londres, en calidad de prisionero de los Comunes. El rey, acaso sorprendido por

la rapidez de los acontecimientos, o porque creyera que la falta de

jurisprudencia impediría formalizar la acusación, permitió que se encarcelara

a Strafford. Pero había una antigua ley en Inglaterra que condenaba a muerte al

que hiciese traición al rey, y ésta fue la que se desenterró para procesar a

Strafford. El Parlamento se acogió a esta ley y pretendió haber probado que el

favorito había hecho traición, y que esta traición había sido traición al

rey... Lo primero era posible; gobernar a un país once años, con poder

absoluto, implicaba haber hecho cosas que podían parecer abusos, y éstos

calificarse de traición. Pero que la traición era contra la persona real

resultaba enteramente imposible probarlo, a menos que se estableciera el hecho

jurídico, completamente nuevo, de que el rey y la nación eran una misma cosa.

A esto se llegó por declaración del Parlamento, y ya entonces el rey comprendió

que peligraba la vida de su favorito. Seguro todavía de sus propios derechos,

Carlos I tomó el partido de ir en persona al Parlamento para defender a su

valido. Llegó allí, tomó asiento y, con la cabeza cubierta, declaró que

Strafford nunca le había aconsejado nada que fuese traición contra él ni contra

el reino, “aunque, por haber abusado del poder, era claro que no podía

continuar sirviéndole en ningún cargo de confianza”... Acabó suplicando a los

reunidos que encontraran un término medio entre la fortuna de que Strafford

había gozado hasta entonces y la muerte que significaba la sentencia de

traición. En el fondo, era abandonar al amigo.

Esta

defensa del rey le fue fatal al favorito. El mismo rey había reconocido

abusos; ¿por qué, pues, no se había anticipado él a castigarlos? La declaración

real era injusta, porque no se había encontrado más falta grave en Strafford

que la de ser valido de un monarca absoluto. Sin

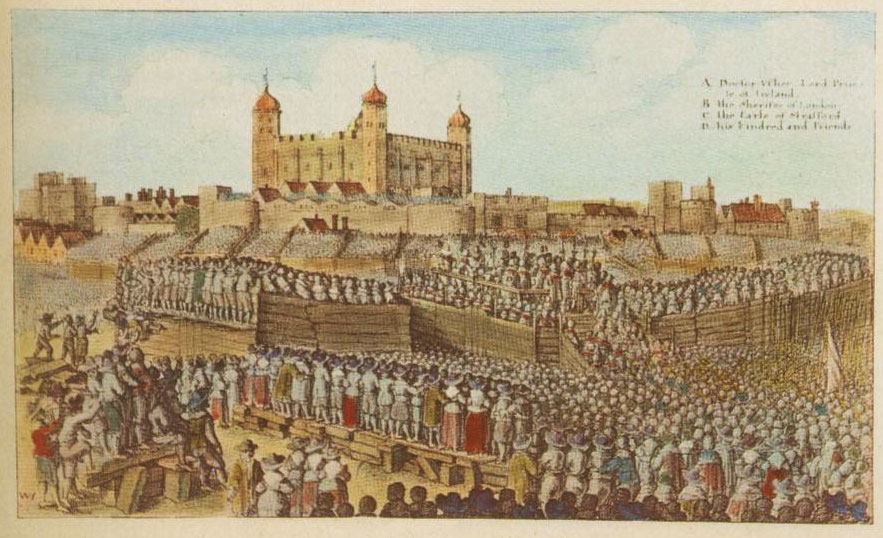

embargo, Carlos I firmó la sentencia y Strafford fue decapitado el 12 de mayo

de 1641, en la colina delante de la torre de Londres. El hacha del verdugo

cortó su cabeza de un solo golpe. La inmensa multitud que había presenciado la

ejecución se desparramó por la ciudad gritando alborozada: “¡ Justicia!

¡Justicia! ¡Se ha hecho justicia!”.

El

segundo ataque de los Comunes se dirigió contra los obispos que tenían sus

sitiales en la Cámara de los Lores. Era de todo punto evidente que el

protestantismo episcopal resultaba tan intolerante como el catolicismo. El

rey, que era protestante, defendía ardientemente la autoridad de los obispos en

la iglesia, pero al fin tuvo también que transigir, y su otro amigo, el

primado de Canterbury, aquel famoso Laud que desorejaba a los que se le

insolentaban, fue también encerrado en la torre. Además, los Comunes

redactaron un memorial, llamado el Gran Reproche, en el que, sin orden ni

concierto, casi acusaban al rey de todos los abusos de los obispos, clérigos y

consejeros. Este disparatado Reproche fue compilado mientras Carlos I estaba

ausente. Había ido a Escocia para resolver negocios de estado dificilísimos.

Cuando volvió, el pueblo de Londres le recibió con entusiasmo. Animado por esta

efímera popularidad, Carlos, en lugar de disolver el Parlamento, concibió la

descabellada idea de acudir en persona a Westminster para detener a cinco de

los diputados más rebeldes de los Comunes. Era el 4 de enero del año 1642. El

rey salió de palacio animado por su joven esposa, que le aconsejaba que no

fuera cobarde. Alto, delgado, con su elegante porte realzado por un vestido de

terciopelo negro y el collar de la Orden de la Jarretera, Carlos entró en la

capilla donde se reunían los Comunes. Entró sin saludar, se sentó en el sillón

del presidente y buscó con los ojos a sus enemigos; advertidos éstos, habían

escapado por la escalera del río, yendo a refugiarse en el Guild-Hall,

o palacio municipal de Londres. Al darse cuenta de su huida, el rey murmuró

despechado: “¡Los pájaros han escapado!”, y salió de la sala acompañado de

los gritos del Parlamento: “¡Violación, privilegios, violación!”.

Al día

siguiente el rey, exasperado, fue al Guild-Hall, sin

escolta. También el Consejo municipal rehusó la entrega de los cinco

diputados. Otra vez tuvo que escuchar los gritos de violación y privilegio.

Esto era ya demasiado para un príncipe que estaba bien persuadido de su

obligación de gobernar personalmente en virtud de su derecho divino. Sin

planes preconcebidos, el 10 de enero salió Carlos de Londres para no volver ya

sino vencido y prisionero. En cambio, aquel mismo día los cinco miembros

perseguidos de la Cámara de los Comunes regresaban a Westminster en triunfo,

escoltados por una multitud que les ovacionaba y vitoreaba.

Pronto

empezó la guerra declarada entre el rey y el Parlamento. Para fortalecer su

posición jurídica, el Parlamento declaró que no podía ser disuelto sin su

propio consentimiento. Pasó a ser una asamblea soberana que podía durar

eternamente. Además, reclutó un ejército, en un principio con la sola idea de

defender sus privilegios y su mera existencia. El rey estableció su corte en

Oxford y allí fueron a acompañarle la mayoría de los lores, que si bien al

principio habían consentido y aun fomentado la agitación de los Comunes, al ver

el cariz que tomaban los acontecimientos se pusieron al lado del rey; éste pudo

llegar a reunir en Oxford ochenta y ocho lores y setenta y cinco miembros de la

Cámara de los Comunes, que formaron lo que se llamó Parlamento mestizo por los

parlamentarios de Westminster.

La

mayoría de los Comunes y algunos lores quedaron en Londres. El general en jefe

del ejército del Parlamento fue por largo tiempo lord Essex. Las operaciones

del ejército absolutista las dirigía el rey en persona, pero se aconsejaba de

su sobrino el príncipe Ruperto, que había llegado de los Países Bajos para

ayudarle. El príncipe Ruperto es una de las personalidades más interesantes de

la época; era filósofo y artista del arte más aristocrático y noble de aquella

época, esto es, el arte de la guerra. Cervantes vacila entre la superioridad de

las armas o la de las letras. Ser militar entonces, cuando las guerras no

representaban hecatombes, era ocupación respetable. El príncipe Ruperto

consideraba la guerra como un deporte y una ciencia; era generoso con el

enemigo y de valor excepcional, parejo a sus instintos tácticos. Es probable

que, de haber sido él solo quien dirigiera las operaciones, hubiera ganado la

causa realista; pero era de rigor que, en campaña de esta naturaleza, se

prestara atención a las disposiciones del monarca; éste, después de cada

derrota, se sentía más absolutista, menos inclinado a pactar y transigir con

el Parlamento de Londres. Entre tanto, la reina estaba en Francia o en

Holanda, intrigando con sus parientes. Carlos recibía y escuchaba toda clase

de propuestas de auxilio extranjero, sin considerar que, para salvarse él,

entregaba Inglaterra al enemigo. Todo menos legalizar una disminución de su

poder absoluto. He aquí palabras del rey que se han hecho famosas en la

Historia: "Yo no consentiré en entregar ni la Iglesia, ni los amigos, ni

mi espada como vencido. No sé de dónde llegarán auxilios, pero estoy dispuesto

a vender a Inglaterra y a todos los ingleses al que quiera ayudarme a defender

aquellas tres cosas. Y si no llega auxilio, pereceré en la demanda”. Por estos

conceptos, Carlos I de Inglaterra es una de las grandes figuras de la

Historia; no es un infeliz, inconsciente de sus derechos y sus deberes, como

Luis XVI de Francia o Nicolás II de Rusia. Carlos I de Inglaterra fue mártir de

una idea equivocada o anacrónica, pero mantenida con sinceridad. El reino

heredado de sus abuelos era suyo, podía venderlo, enajenarlo. El Estado era

él, los súbditos debían obedecerle, sin recibir en compensación ningún

derecho.

Es

también providencial que delante de la noble figura del rey se destaquen con

igual grandeza las nobles figuras de sus enemigos. En julio del año 1645 el

ejército absolutista fue deshecho en una batalla cerca de York, en el llano llamado Marston-Moor. El príncipe Ruperto mandaba las tropas

reales y Essex las del Parlamento, pero el combate se ganó por el arrojo que

demostró Oliver Cromwell, que estaba al mando de la caballería parlamentaria.

Cromwell

era hijo de una familia acomodada de Cambridge. Había empezado sus estudios

en la universidad, pero al cabo de un año, acaso disgustado por el espíritu

aristocrático de aquel centro docente, marchó a Londres para aprender el

oficio de abogado. Representaba en el Parlamento a la ciudad de Cambridge, no

la universidad, que tenía su representante en la Cámara de los Lores. Cromwell

era irascible, pero de un celo y piedad sin límites.

Después

de la desbandada del ejercito real, Essex y Cromwell fueron a Londres y allí,

en el Parlamento, Cromwell propuso la creación de un nuevo tipo de milicia.

Estaría formada exclusivamente por voluntarios creyentes, puritanos de fe

probada, que se alistarían, no por un año o dos, sino hasta el final de la

guerra. Los lores (los trece que quedaban en Londres) se opusieron a este nuevo

instrumento de combate, pues comprendieron que en aquellos sectarios armados

podían despertarse ambiciones de gobernar; pero la idea de Cromwell triunfó y

así se formó el famoso Nuevo Ejército del Parlamento. Se llamaba de los

cabezas redondas porque iban rapados del todo, en contraste con el ejército de

los caballeros, vestidos a la antigua usanza del ejército real. Los santos,

devotos, sectarios, puritanos, o lo que fuesen, no sólo querían defender los

derechos democráticos del Parlamento, sino, sobre todo, imponer sus ideas

religiosas de profetismo y piedad. Lo notable es que el Nuevo Ejército se

proveyó de las armas más modernas; se habían hecho grandes progresos en el

arte militar de Europa durante el período de las guerras de religión, y muchas

de estas nuevas tácticas e inventos no se habían todavía introducido en

Inglaterra. Sólo por su mejor armamento la Legión de Santos, que tales eran

los soldados del Nuevo Ejército, ya debía haber vencido a los absolutistas,

pero además se les impusieron, y los cabezas redondas los aceptaron, los más

terribles castigos en casos de indisciplina. Cada soldado iba provisto de su

Biblia y de sus ordenanzas, en las que no se perdonaba ni el más ligero exceso.

Como ya

hemos dicho, el Nuevo Ejército fue idea y creación de Cromwell, pero se confió

su mando a sir Thomas Fairfax, un noble sinceramente partidario del

Parlamento, de gran habilidad, paciencia y moderación. El ejército del

Parlamento constaba de 22.000 hombres y su sostenimiento importaba 56.000

libras esterlinas cada mes. Carlyle dice que el Nuevo

Ejército es la más extraordinaria milicia que ha existido.

No es

éste el lugar de explicar en detalle las intrigas del rey, de la reina emigrada

y del príncipe Ruperto cerca de Francia, Holanda, Escocia y los católicos de

Irlanda, etc., todo para conseguir una intervención de los enemigos de

Inglaterra en favor de la causa absolutista, o mejor, del rey. Lo importante

para nosotros es que el Nuevo Ejército de los puritanos entraba en acción y

pocos meses después, en junio del año 1645, derrotaba definitivamente al

ejército real en el llano de Naseby. También en esta

ocasión decidió la batalla una carga de caballería que estuvo dirigida por el

propio Cromwell.

Carlos

I, viendo perdida su causa en Naseby, se refugió en

Escocia; pero los escoceses, que tenían una deuda de dinero con el Parlamento

inglés, prefirieron saldar esta cantidad de 400.000 libras a guardar como

prisionero al monarca. Así, pues, Carlos fue entregado al Parlamento de Londres

y pronto empezó su calvario. Se ha recordado, como una prueba del carácter de

Cromwell, que había dicho en cierta ocasión que si él se encontraba algún día

frente a frente con el rey, en un combate, no tendría escrúpulo en despacharle

de un pistoletazo. Sin embargo, cuando el rey cayó en manos del Nuevo Ejército

y del Parlamento, no había propósito de decapitarle. Se le hicieron

proposiciones para que aceptase un régimen semiconstitucional,

pero él rehusó; estaba decidido a morir como mártir.

A

últimos del año 1648 ya no se llamaba Majestad, sino simplemente Carlos

Estuardo. El 28 de diciembre la Cámara de los Comunes ordenó que se

constituyese “un tribunal de justicia para juzgar al rey por delito de alta

traición, levantando un ejército contra el reino y su Parlamento”. Los trece

miembros que quedaban en Londres de la Cámara de los Lores rechazaron esta

proposición con horror, pero la Cámara de los Comunes declaró que no necesitaba

en absoluto el consentimiento de los lores para seguir haciendo justicia. El

1648 fue llamado Primer año del restablecimiento de la Libertad por la gracia

de Dios.

El

tribunal que había de juzgar a Carlos Estuardo tenía que componerse de ciento

treinta y cinco personas, pero sólo una tercera parte asistió a las sesiones;

Fairfax no estuvo presente sino el día en que se constituyó el tribunal. Se

eligió presidente, y el rey fue traído a Londres, alojándose en el palacio de

la familia Cotton. Carlos se limitó a negar la autoridad del tribunal para

juzgarle, diciendo que “soberanos y súbditos son enteramente distintos”. No

se dignó defenderse; su juicio y su sentencia dependían del cielo. Por fin se

le condenó como traidor y como rebelde, pues no quería defenderse.

Parece

que costó mucho obtener la firma de los jueces aprobando la sentencia; con

trabajo se llegaron a reunir cincuenta y nueve y muchas aparecen raspadas y de

difícil lectura en el documento. La serena confianza del rey en su superioridad

desconcertó a sus jueces. El 30 de enero de 1649 fue decapitado Carlos I en la

plaza delante del palacio de Westminster, precisamente en el mismo lugar donde

se levanta hoy día la estatua de Cromwell. La sentencia no se ejecutó hasta las

dos de la tarde de aquel día; la cabeza cayó de un solo golpe; el verdugo la

levantó para mostrarla al pueblo, mientras gritaba: “¡Esta es la cabeza de un

traidor!”.

El

cadáver, embalsamado, quedó expuesto en Whitehall por espacio de una semana. Cuéntase que Cromwell

quiso verlo, y sacando del ataúd la cabeza del ajusticiado, para contemplarla

mejor, hizo observar a los que componían su escolta que aquella cabeza era la

de un hombre sano, que podía haber vivido largos años. Por fin se le dio a

Carlos una sepultura decente en el castillo de Windsor. El mismo día de la

muerte del rey se dictó una orden que declaraba traidor a todo el que

reconociera como sucesor del difunto en el trono de Inglaterra a su hijo, el

príncipe de Gales, o a cualquiera otra persona.

El

antiguo régimen se declaraba así caducado; ahora lo que importaba era

establecer sobre sus ruinas otro régimen nuevo, constitucional o

parlamentario, y sobre todo a gusto de los Santos del ejército, que con su

espada habían derribado el antiguo. Esta era la grande y difícil empresa. Al

Estado se le llamó Commonwealth, que quiere decir lo mismo que República.

Había ejemplos de repúblicas que se gobernaban sabiamente: Suiza, Venecia, los

Países Bajos... Algo análogo tenía que arbitrarse para Inglaterra; pero se

hicieron ensayos de comités, de juntas gubernativas, de parlamentos de nuevos

elegidos, y ninguno funcionó de modo satisfactorio, acaso porque los cabezas

redondas o puritanos se entremetían en todo con su sectarismo. Por fin,

Cromwell, el mismo que había hecho triunfar al Parlamento, entró en él con su

escolta y echó a la calle a los mismos diputados republicanos. “¡Afuera tú,

charlatán! -le gritó a uno—; ¡vete de aquí, hijo del diablo! —así llamó a otro

diputado puritano-; ¡sal tú, borracho -le dijo a otro-, que no te vea más, Henry

Vane!” (el legislador de Nueva Inglaterra). Así gritaba Cromwell, según se

cuenta, mientras echaba con sus arcabuceros a los parlamentarios fuera de la

sala. Cuando todo estuvo en silencio y el local vacío, vio la maza

presidencial, que, como si fuera un fetiche, nadie se atrevía a tocar, y

exclamó: “¿Qué vamos a hacer ahora de esta vara de bufón?”.

Cromwell,

devoto a la nación y a su causa, no supo rodearse de gente capaz de colaborar

con él y consolidar la República. Encumbrado rápidamente, creía que podía él

abarcarlo todo. Sus ayudantes eran ya del tipo de ministro-mueble o

ministro-pisapapeles, como dicen en Sudamérica; no pareció preocuparse en

descubrir los grandes ingenios que podía producir Inglaterra. Sólo queda de

esta época de valor literario y moral El Paraíso Perdido, de Milton.

La gran

epopeya religiosa y moral de Milton es una obra de arte tan importante como los

dramas de Shakespeare. Milton a veces eleva a gran altura su asunto. Los

gritos de los ángeles malos, las maldiciones de Satanás, el ruido de la caída,

los paisajes del Edén, los cielos nublados y las auroras de un empíreo que

queda lejos, todo es de una belleza que no se ha superado.

Pero

Cromwell desconoció la ley que parece exigir que para que triunfe una

revolución se necesitan por lo menos dos generaciones. Hasta que desaparecen,

por violencia o por extinción, todos los que han nacido con la idea de que hay

sólo un régimen mejor -el antiguo—, queda siempre el peligro de una

restauración. Por esto los verdaderos revolucionarios, como Augusto, procuran

rodearse de ministros capaces como Agripa, Mecenas y Messala.

Creyéndose

inspirado de lo alto, Cromwell, con el título de Protector, gobernó a

Inglaterra durante diez años. Alguna vez le pasó por la cabeza la idea de hacerse

coronar rey para legalizar su situación, pero le repugnaba recibir honores de

monarca. Sin embargo, todo probaba que los tiempos no estaban todavía en sazón

para un gobierno republicano; si el remendón decapitaba al rey, corríase el peligro de que el remendón se hiciera rey... Y

como el hijo de Cromwell era ya un remendón, un personaje vulgar, fue

inevitable la restauración de la dinastía de los Estuardos.

El

proceso de la Revolución inglesa se presta a muchos comentarios. No bastan

vagas teorías cuando se tiene que reconstruir un Estado. Si la Revolución rusa

ha triunfado es porque, además de las doctrinas económicas marxistas, pudo

apoyarse en un organismo sólido. Los cabezas redondas no hicieron más que

discutir, en el Parlamento, principios teológicos; sin embargo, su fracaso

produjo un gran bien: la emigración de los puritanos descontentos a América,

los cuales establecieron en Massachusetts una colonia que pretendía ser un

modelo de Estado gobernado gracias a la lectura de las Sagradas Escrituras.

Queda

por decir cuáles fueron los beneficios que Inglaterra debe a la Revolución.

Por de pronto, consolidó el desarrollo nacional que había obtenido durante el

reinado de Isabel. Inglaterra, después de Cromwell y los puritanos, fue ya la

nación que vemos hoy. Además, conservó su carácter humanista y protestante que

dura todavía. Se dio cuenta de su valor y de su fuerza. Apreció lo que podía

resultar de un Parlamento que tuviera carácter soberano. El Parlamento

inglés, con sus dos Cámaras, ha tenido necesidad de grandes reformas, no es

todavía un cuerpo gobernante perfecto, pero en su tiempo era el mejor y es aún

el que menos estorba la vida nacional en Europa.

La derrota de la monarquía (1642-149)

Ian Roy

El gran

filósofo inglés Thomas Hobbes, que vivió los turbulentos años de mediados del

siglo XVII, los describió como la culminación de los tiempos, la cumbre en el

proceso de experiencia vital de los ingleses. La década de 1640 fue realmente

muy importante: una monarquía y una nobleza fuertes eran abatidas; un rey

ungido fue públicamente ejecutado; un ejército creado por el Parlamento tomó

el poder; y, por último, se estableció una iglesia que permitía cierto grado

de libertad religiosa.

Se

sucedieron entonces otros acontecimientos, pero no tan destacados. La

introducción de la democracia, basada en el sufragio masculino adulto, sería

discutida seriamente antes de ser rechazada. Se formaron pequeñas comunidades

agrarias basadas en la común posesión de bienes, pero se encontraban muy

dispersas. Se consideraron en estos años las libertades de culto y de prensa,

los derechos de la mujer y muchas otras extrañas doctrinas. Un hombre radical,

el poeta John Milton, sorprendería a muchos apoyando el derecho al divorcio.

Si

muchos historiadores están de acuerdo con Hobbes respecto al interés e

importancia del período, pocos coinciden en su significado. Tras la

restauración de la monarquía en 1660 se hizo costumbre deplorar lo ocurrido y

considerar la etapa como una desafortunada aberración que nunca debería

repetirse. Así, la resistencia a las necesarias reformas políticas y la

adhesión a la monarquía fueron las más evidentes y prolongadas consecuencias

de la revolución.

Los

historiadores británicos del siglo XIX —y algunos norteamericanos de éste—

observan el conflicto como el proceso de ascenso del gobierno parlamentario y

de las libertades individuales frente al poder tiránico. Algunos afirman que se

trató de una revolución puritana, y piensan que lo más destacado de ella

estriba en establecer la particular tradición británica del inconformismo.

Más

recientemente, se ha considerado el conflicto como uno más entre los numerosos

que afectaron a las monarquías europeas en las décadas medias del siglo XVII,

debidos tanto a la guerra como a la inflación, y entablados entre una

burguesía revolucionaria y una nobleza reaccionaria.

Ha sido

calificado como la primera revolución europea moderna, que serviría de ejemplo

a las posteriores versiones francesa y rusa. Sin embargo, algunos lo han

mostrado como un intento inglés, básicamente retrógrado, por revitalizar —de

forma unilateral— formas políticas e ideas que el resto de Europa había

superado años antes. Cabe preguntarse entonces si constituyó realmente una

última guerra religiosa insular y reaccionaria o incluso la última guerra

señorial.

Una de

estas cosas, sin embargo, es cierta. El término inglés aplicado a las guerras

civiles de la década de 1640 es totalmente inadecuado. Las guerras fueron

británicas, no sólo porque en sus orígenes se mezclaran episodios escoceses e

irlandeses, sino porque estas dos naciones jugaron cruciales papeles en su

desarrollo. Y si se produjo una revolución como resultado del conflicto, ésta

tuvo efectos tan dramáticos en Escocia e Irlanda como en Inglaterra.

El

gobierno personal de Carlos I a lo largo de la década de 1630 tendría un

ignominioso final debido a su fracaso al intentar aplastar a sus rebeldes

súbditos escoceses. Y fue el temor a los católicos irlandeses alzados en armas,

tras su triunfante rebelión de 1641 —que sacudió entonces a Inglaterra—, lo

que decidió al Parlamento y a sus partidarios a relacionar al rey, a la reina

—católica— y a su corte con una supuesta conspiración de alcance europeo.

La

política exterior neutralista, seguida de forma intermitente por Carlos I en

la década de 1630, prestaba base a estas suposiciones. Muchos de sus

responsables se habían beneficiado, por ejemplo, de las relaciones comerciales

que en aquellos años de histeria anticatólica se habían establecido con España.

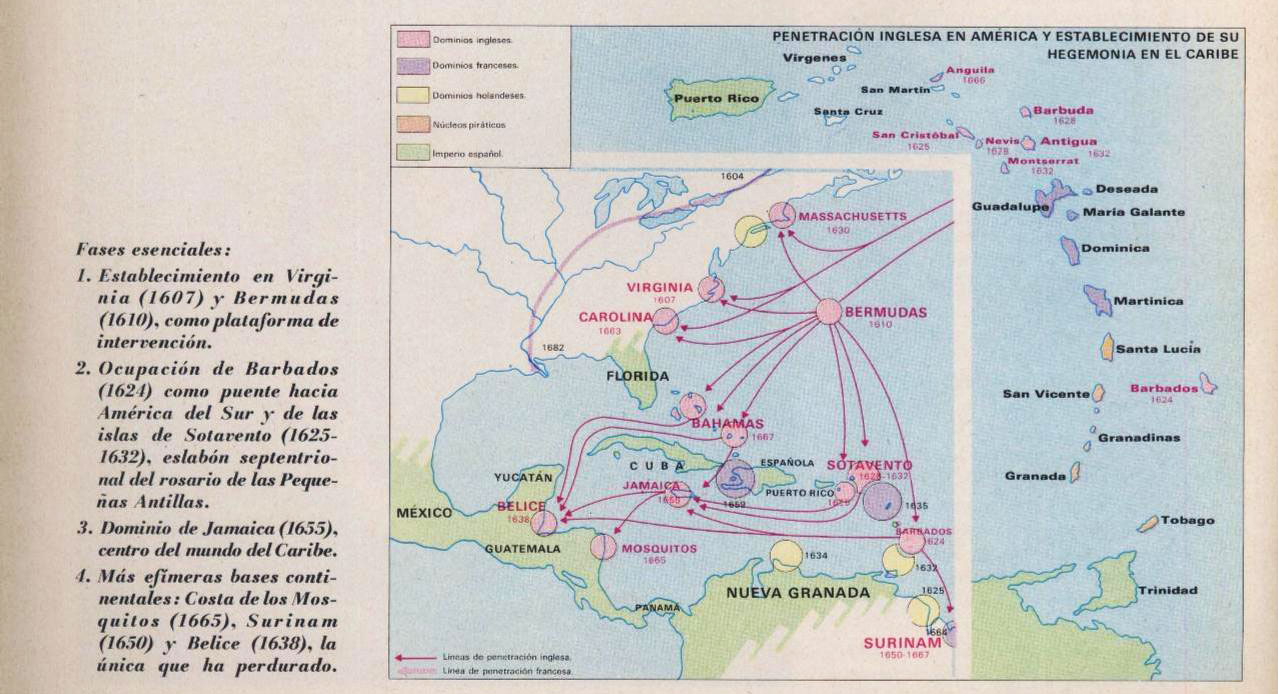

Algunos particulares interesados —como los nobles que organizaron colonias

inglesas en Massachusetts y en las Indias occidentales— apoyarían la idea de

iniciar una patriótica, piratesca y, como se preveía,

sospechosa guerra contra las colonias españolas en América. Estas acogían a

refugiados puritanos huidos de la persecución de la iglesia de Inglaterra, y

tendrían una pequeña pero significativa parte en el conflicto. A su vez, las

posesiones británicas de ultramar —tan reducidas como la metrópoli a mediados

del siglo XVII — se verían envueltas en la guerra.

La

asociación del puritanismo —protestantismo militante— con el patriotismo en la

mente de los ingleses de 1642 proporcionó apoyo popular a los oponentes al

rey. En las zonas de influencia de los predicadores y maestros puritanos —como

Londres y algunas de las mayores ciudades y distritos de producción textil— se

identificará a Carlos I y su iglesia con el Anticristo. Se consideró que era la

obra del Señor para hundir los restos del papismo y la superstición, de los

ídolos y de las nuevas formas de culto. Los ministros puritanos, apoyados por

algunos de los más poderosos dirigentes parlamentarios, jugarían aquí un papel

crucial al inspirar la resistencia al rey durante el conflicto.

Pero

estos puritanos harían que Carlos ganase adeptos entre quienes deploraban

aquella iconoclastia, los ataques a la vieja iglesia y demás consecuencias de

la reforma religiosa: la abolición de ceremonias, días sagrados y festividades

como la Navidad. Como dijo un estricto puritano —conocedor de la hostilidad de

las masas ante cualquier disminución de la antigua camaradería, deportes

campestres y fiestas—: La guerra civil se inició en nuestras calles antes incluso

de que el rey o el Parlamento contasen con un ejército.

Cuando

Carlos inició su guerra en el verano de 1642, la mayor parte de la nobleza y de

la aristocracia media y baja, muchos representantes del viejo orden social y

sus elementos dependientes, así como el clero, estuvieron dispuestos a

unírsele. Contaba, además, con el apoyo de otros grupos socialmente

conservadores, en general católicos, siempre fuertes en el norte del país y en

su mayoría militares profesionales y soldados.

A pesar

de ser pocos en número, dado que la nación no poseía un ejército estable, se

pusieron junto al rey. Los términos Cavalier —Caballero— y Poundhead —Cabeza redonda— que

describían a los adheridos a ambos bandos reflejaban la visión popular de esta

división social y de actitudes personales.

Los

hombres del rey eran oficiales libres del ejército y aparecían como

licenciosos caballeros a lomos de sus caballos. Sus adversarios, de

extracción popular, se mostraban como juiciosos ciudadanos. Así, publicanos y

pecadores se hablaban en una parte y escribas y fariseos en otra.

El

Parlamento consiguió una amplia ventaja sobre el rey al principio de la

guerra. Controlaba la capital y la mayor parte de los órganos de gobierno.

Obtenía grandes apoyos en los políticos moderados, justificando su versión de

la soberanía parlamentaria con el argumento constitucional de que estaba

ejerciendo el poder regio solamente en beneficio del monarca. El objetivo era,

de esta forma, rescatar al rey del poder de sus malos consejeros. Luchaban

por el rey y el Parlamento. Para entonces ya había reformado el sistema de

impuestos, lo que serviría para sentar las bases de posteriores medidas

fiscales destinadas a costear la guerra.

Contaba

con el apoyo —debido parcialmente a lo anterior— de muchos financieros y

comerciantes de la City de Londres. Consiguió así explotar los recursos

humanos y materiales de la capital, que contaba con una población próxima a los

300.000 habitantes, diez veces más que la mayor ciudad de Inglaterra, y que

pronto se convertiría en la más vasta de Europa.

La

riqueza de Londres era prodigiosa, ya que a través de ella pasaban las tres

cuartas partes del comercio internacional ultramarino. La ciudad y sus

suburbios alojaban la mayor parte de la industria y el comercio ingleses. La

capital poseía el mayor arsenal del reino, la Torre de Londres y su industria

de armamento, localizada sobre todo en la zona sudeste. El Parlamento podía

defender esta industria y comercio de forma efectiva, aislando a Inglaterra de

intervenciones exteriores, e impidiendo la importación de suministros

militares por parte del rey.

Ello

era posible porque contaba con la primera fuerza del país, la armada, la única

sección dotada de un significativo poder militar. La política exterior del rey

se había enajenado a los sectores navales, y la mayor parte de los efectivos

se había pasado en 1642 al mando del comandante parlamentario, conde de

Warwick, un patriota y el más grande pirata desde los tiempos de Drake.

Pero la

guerra se convirtió en un desafío mucho mayor que el que había producido con el

hecho de que el rey abandonase su capital y dejase el poder ejecutivo al

Parlamento. Carlos, con el apoyo de muchos magnates territoriales y de la

aristocracia provincial —especialmente en el norte, oeste y Gales— organizó un

ejército eficaz y pagó a sus integrantes voluntarios con moneda, joyas y plata.

Se abasteció asimismo y parcialmente con las exiguas remesas de hombres y

armamento enviados por la reina desde Holanda, desde donde la casa de Orange,

que se identificaba con los Estuardo, había sido capaz de burlar el bloqueo

naval de la flota del Parlamento.

El rey

estableció su capital en Oxford, a 90 km de Londres, sede del Parlamento. Desde

este punto, estratégicamente central y razonablemente bien aprovisionado,

coordinó durante cuatro años —con desigual fortuna— los esfuerzos realizados

por sus seguidores.

La

guerra civil supondría un profundo trauma para la mayor parte de la población,

dado que no se había producido batalla alguna en suelo inglés desde hacía siglo

y medio, y que la nación llevaba en paz con sus vecinos una década. Se produjo

así un alto grado de desconcierto e improvisación en ambos bandos antes de que

la necesaria administración militar fuese organizada, los impuestos bélicos

decididos y aceptados, las provisiones esenciales acumuladas y los ejércitos

reclutados, armados y preparados.

Los dos

bandos organizaban comités encargados de la administración local, la

ordenación de impuestos, la conscripción de reclutas y la provisión y

selección de viviendas libres —acantonamientos gratuitos— para las tropas.

Inglaterra se convirtió así en un conjunto de fragmentos territoriales

dominados por guarniciones rivales entre sí. Las más pequeñas fuerzas locales

de cada bando trataban de conservar la mayor cantidad posible de terreno,

esencial para el mantenimiento de sus efectivos. Las operaciones militares

tomaron la forma de pequeños sitios, escaramuzas e incursiones dentro del

territorio enemigo.

Para el

Parlamento era esencial conservar el mayor número posible de fortalezas y

puertos bien definidos, así como el propio Londres con sus 18 km de trincheras.

Oxford y el anillo de guarniciones y edificaciones fortificadas que lo

protegían no era una base tan segura para los Caballeros.

La toma

de Bristol por el enérgico comandante del rey —su sobrino alemán, príncipe

Rupert del Rin— no alteraría esta situación. El monarca había dificultado la

expansión de sus líneas hasta el sur de Gales —su mayor área de reclutamiento—

y la explotación del comercio de la región de Severn en su propio beneficio. Ello se debía a la rebeldía de Gloucester, cuya

resistencia había sido incapaz de aplastar en 1643.

Por

otra parte, tampoco pudo aprovecharse de la posesión del puerto de Newcastle y

de su lucrativo comercio de carbón hacia Londres debido al bloqueo

parlamentario. Los londinenses tuvieron así que soportar fríos inviernos al

carecer de su habitual combustible doméstico. Por el contrario, el Parlamento

obtuvo crecientes beneficios de su expansivo dominio del rico sudeste del país,

así como por la protección que le ofreció la armada. Asimismo impidió a los

famélicos Caballeros alejarse mucho de sus fortalezas en zonas —en el norte y

el oeste— donde fueron militarmente dominantes durante algún tiempo, como

Plymouth, Hull y Southampton.

Las

mayores campañas se vieron, en general, reducidas a las épocas estivales. Los

más grandes ejércitos existentes por ambos bandos eran numéricamente reducidos

para los cánones continentales. Y, mientras Rupert era un experimentado y

brillante general, el conde de Essex, comandante de los parlamentarios, era

lento y reacio a cooperar con los demás.

Sin

embargo, y a pesar de la llegada de la reina con nuevos refuerzos a Oxford en

1643, y de la obtención por el rey de tropas en Irlanda —cuando ordenó el alto

el fuego con los rebeldes—, ninguno de los dos bandos había conseguido una

ventaja decisiva al final de aquel año.

El

nuevo ejército

Sin una

inmediata posibilidad de éxito, el dirigente parlamentario John Pym persuadió a los convencionistas escoceses —que se

habían opuesto al rey a finales de la década de 1630— de que una victoria

realista supondría la condena de su independencia política y libertad

religiosa recientemente adquiridas. Así se concluyó por ambas partes una

alianza militar y religiosa, conocida como el Solemne Convenio. Respecto a la

asistencia militar, los escoceses poseían una extendida pero falsa

reputación como soldados. Por su parte, el Parlamento siguió el ejemplo

escocés y procedió a reformar la iglesia de acuerdo con la líneas

presbiterianas.

La

invasión del norte de Inglaterra por una fuerza de 20.000 escoceses, en su

mayor parte de infantería, alteró el balance de fuerzas contra el general

realista —conde de Newcastle—, que hasta entonces había luchado con ventaja.

Este ejército se concentró rápidamente ante la ciudad de York, y cuando el

príncipe Rupert intentó acudir en su auxilio, sus fuerzas combinadas —17.000

hombres— fueron duramente castigadas por las fuerzas aliadas inglesas y

escocesas —alrededor de 27.000 hombres— en julio de 1644. El norte, incluyendo

el vital puerto de Newcastle, cayó como consecuencia de ello en poder del

Parlamento.

La

victoria final parecía hallarse ahora en este bando, pero no iba a ser así. La

insistencia de los escoceses en los términos religiosos del convenio molestaba

a muchos elementos radicales de las filas parlamentarias, que no querían un

Estado basado en líneas estrictamente presbiterianas, sino la libertad de

conciencia. Asimismo, el descontento ante el aparentemente débil liderazgo

aristocrático impulsaría a los reformadores a realizar grandes esfuerzos.

Se produjeron

entonces disputas entre los que pretendían llevar la guerra hasta el final —a

pesar de la creciente y extendida fatiga que aquejaba al país— y quienes

querían la paz y la restauración del antiguo orden, pensando muchos de ellos

que debía hacerse a cualquier precio. La muerte de John Pym,

su más competente dirigente en los Comunes, dejó el campo expedito para una

lucha de poder entre el grupo más conservador —llamado de los presbiterianos-

y aliado con los escoceses, que trabajaba para conseguir un acuerdo negociado

que incluía al rey y la extirpación del problema religioso— y el de los

independientes, cuyas filas estaban integradas por los más radicales, junto con

los partidarios de la tolerancia religiosa. Estos ahora conseguirían situar en

el mando militar a uno de los pocos generales parlamentarios realmente

brillantes, el comandante de la plaza de Cambridge, Oliver Cromwell —el amado

de los sectarios—, que había participado en la victoria de Marston Moor.

Por el

momento, ambos sectores habían realizado en 1645 un destacado esfuerzo por

expiar viejos errores y de reconciliación política y religiosa,

característicamente puritana en su carácter, para conseguir una drástica

reforma. Sería la llamada Ordenanza de Renuncia Parcial. Según sus términos,

los miembros de las dos cámaras del Parlamento destituían a sus jefes civiles y

militares y reconstituían sus fuerzas bajo nuevos mandos. Los antiguos y

ahora desacreditados generales —como Essex— eran reemplazados por hombres de

probada habilidad que ya no poseían el status aristocrático. Algunos fueron

conocidos elementos radicales, como Thomas Rainsborough,

con sus conexiones en Massachusetts y sus oficiales americanos.

Tres

ejércitos, hasta entonces autónomos, se combinaron con los recientemente

reclutados para formar una fuerza de 21.000 hombres. Este era ya realmente un

ejército nacional libre de lazos locales y que —dado que las medidas

impositivas que Pym había introducido gradualmente

comenzaban a dar su fruto— podía ser adecuadamente aprovisionado y retribuido.

Los hombres de negocios londinense, con sus ingresos asegurados, aportaban los

créditos necesarios para financiar a este ejército.

El rey,

en Oxford, no podía competir con el Nuevo Ejército Modelo —como fue rápidamente

denominado— ni tampoco lo deseaba. Había enviado a la reina al extranjero,

esperando que fuese capaz de conseguir más ayuda en Francia y otros países y

se encontraba en negociaciones secretas con los católicos irlandeses para que

le enviasen tropas frescas. Sus principales oficiales, veteranos profesionales

en el mando y de elevado nivel social, tendían a menospreciar a sus nuevos

oponentes, que en muchos casos no eran caballeros ni soldados, sino radicales

de baja extracción. Eran hombres firmemente convencidos de que obtendrían la

victoria al hallarse imbuidos del sentido de la justicia de su causa y, como

Cromwell afirmó, sabían por qué luchaban y amaban lo que sabían.

El rey

y sus mandos estaban, por consiguiente, peligrosamente confiados cuando

aceptaron combate con el Nuevo Ejército en Naseby, en

los Middlands, en junio de 1645, aunque contasen con

poco más de la mitad de tropas que sus adversarios. A pesar de la furiosa

resistencia ofrecida —especialmente por parte de la infantería real—, los

Caballeros fueron totalmente derrotados. Particularmente memorable y decisiva

fue la carga de los lronsides, caballería pesada al

mando de su comandante Cromwell que, a petición popular, había sido

temporalmente dispensado de las obligaciones de la Ordenanza de Renuncia

Parcial.

Naseby constituyó el punto decisivo de la guerra. Un año después los demás ejércitos

de los Caballeros y la mayor parte de sus guarniciones habían sido obligados a

rendirse. Carlos I cayó en poder de los escoceses, del Parlamento y del

ejército, sucesivamente. Fue tratado por parte de todos ellos con una gran

deferencia.

El

conflicto pudo así terminar temporalmente, pero no se consiguió recuperar una

paz duradera y la prosperidad material de preguerra. El enfrentamiento había

supuesto el derrumbamiento de la ley y el orden en muchas regiones, junto con

la dislocación de las actividades económicas, salvo en el privilegiado

sudeste.

En un

primer momento, Inglaterra, que siempre había sido un país sobrecargado de

impuestos, se vio obligada a sobrellevar el peso de nuevas y pesadas cargas

introducidas por ambos bandos para costear la guerra. Una nueva y realista

tributación sobre bienes y tierras, y la enérgica captura y venta de las

propiedades del enemigo, se juntaron a la invención de un extraño impuesto que

gravaba productos esenciales como la cerveza y la ropa, estrechamente unidos en

las guerras continentales a las necesidades militares.

Lo peor

de todo —según opinión muy extendida— fue la proliferación de los llamados

cuarteles libres, donde las tropas hallaban alojamiento y comida sin tener que

pagar por ello de forma inmediata al hospedero. Todos ellos serían así muy

impopulares entre la población.

Odio al

soldado

Desde

la dispersa naturaleza de la ocupación y actividades militares, el hospedero de

las pequeñas guarniciones había mantenido a la tropa a cambio de los

beneficios aportados por el pillaje sobre la población local, lo que había

producido una generalizada destrucción de recursos y un profundo odio hacia la

soldadesca.

La

superpoblación de las ciudades amuralladas, con la presencia de refugiados de

las comarcas asoladas, así como de la guarnición, se unía al hambre y el

deterioro de las condiciones de vida, lo que generaba —como consecuencia

natural— estallidos de epidemias, particularmente de peste. Bandas de soldados

desertores la expandieron por muchos lugares de Inglaterra y Escocia, y la

mortalidad alcanzó niveles que en muchos casos duplicaban los de tiempos

normales.

Los

sufrimientos de la población se habían incrementado con el fracaso de la

cosecha en el último año de la guerra y durante los dos siguientes a su

final. Inglaterra era todavía un país predominantemente agrícola, y el dramático

aumento del costo de los alimentos básicos tendría desastrosas consecuencias.

Durante

la guerra muchos campesinos, encolerizados por las rapiñas de los soldados, se

habían unido frecuentemente al mando de los caballeros o sacerdotes locales

para resistir cualquier ataque a sus medios de vida. Estos grupos, dotados de

armas primitivas, eran denominados Clubmen. Algunos

fueron lo suficientemente arrojados y fuertes para impedir que las tropas

forrajeasen e incluso para asesinar a soldados extraviados.

Tan

impopulares como los indisciplinados ejércitos fueron también los comités de

condado, que habían organizado el esfuerzo bélico del Parlamento en las

localidades. Sobre granjeros y ciudadanos pobres imponían intolerables cargas,

mientras que sus miembros salían beneficiados, al igual que los señores de

Westminster, que desde sus despachos se lucraban con las grandes sumas que

pasaban por sus manos.

Ahora,

en medio de la crisis económica, los contribuyentes eran incapaces de costear

el mantenimiento de las tropas; y éstas se amotinaban, robaban y agredían a

los miembros de los comités. En tales condiciones, de inminente anarquía y

generalizada desesperación, se produjo una reacción natural en favor de una

restauración del viejo orden y de la autoridad conocida, así como la

desaparición de los impuestos de guerra y de los grandes ejércitos.

Con

este telón de fondo, políticos y oficiales intentaron llegar a un acuerdo con

el mayor beneficiario de la reacción conservadora —el rey— en 1647 y 1648.

Carlos I estaba demasiado seguro de su posición y recuperada popularidad —las

multitudes se congregaban para verle, y se reanudaba la práctica de tocarle

para curar el mal de ojo— para hacer concesiones serias a sus últimos

enemigos. Creía ser indispensable en todo futuro acuerdo, y por ello podía

continuar negociando hasta que mejorasen las ofertas que se le hacían desde

una parte u otra. Mientras, recibía la ayuda procedente del exterior, que

gestionaban su esposa y otros elementos. Más adelante, por un cambio en su

estado de ánimo, llegaría a creer con pasiva, pero casi satisfecha resignación

—e igual obstinación—, que estaba destinado a convertirse en un mártir por la

causa de la corona y la iglesia, que él había defendido en la guerra.

La

mejor oferta que el monarca recibió —en las Navidades de 1647— provino de un

grupo de nobles escoceses dirigidos por su lejano pariente el duque de

Hamilton. Este, anteriormente había apoyado a la Convención Solemne, pero había

flaqueado ante el grado de libertad ofrecido a los escoceses por el Parlamento,

ahora situado bajo la influencia del Nuevo Ejército Modelo. Carlos había nacido

en Escocia, pero algunos, aunque no todos sus compatriotas, ahora crecidos, se

negaban a defender su causa.

Al

mismo tiempo, la desesperación y la cólera trastornaban las provincias inglesas

manifestándose en gran cantidad de levantamientos separados y descoordinados

entre sí, dirigidos tanto contra el ejército como contra el gobierno del

Parlamento. Significativamente, la revuelta de Kent fue inspirada por la

supresión puritana de las festividades de Navidad y el consecuente desorden

popular que la medida produjo. En Londres y muchos otros lugares del sudeste,

donde los realistas —cualesquiera que fuesen sus fallos— no podían ser

culpados de cometer excesos y de contar con cuarteles libres, se produjo un

más fuerte surgimiento del apoyo popular al rey.

Incluso

elementos de la armada —que hasta entonces habían actuado como baluarte del

Parlamento— amotinados y declarándose en favor del príncipe Carlos, hijo del

rey. habían llevado sus propias flotillas hasta la embocadura del Támesis con ánimo de amenazar

Londres y el comercio nacional.

Pero ni

el rey ni su hijo se hallaban en condiciones de ofrecer un liderazgo firme

para organizar al menos la dirección central de aquellas rebeliones tan

ampliamente diseminadas. No existía coordinación alguna entre la invasión de

Hamilton por el norte y los levantamientos producidos en el sur. De hecho, los

objetivos manifestados eran en cierto modo diferentes. La nobleza escocesa—que

en sus quintas partes se había unido a Hamilton— quería la restauración del

rey, virtualmente sin condiciones. Además, prominentes realistas y algunos

presbiterianos que trataban de desorganizar al ejército habían incitado a los

comandantes de éste a realizar actos en su contra si no se pasaba al bando

real.

Estos

elementos tuvieron papeles destacados en las demás perturbaciones, y eran

amplia expresión del descontento popular contra la anarquía y la recesión

económicas reinantes bajo el gobierno parlamentario y militar. Muchos de

aquéllos, desempleados por la depresión en el comercio textil, constituían el

nivel más bajo del partido realista en Colchester y

Essex durante el verano de 1648. Cuando Cromwell derrotó a los escoceses en

Prestan, Colchester cayó rápidamente y concluía la

segunda guerra civil.

Para

Cromwell —como para muchos de sus oficiales y soldados— este segundo estallido

de violencia entre ingleses era una condena en el juicio de Dios a la primera

guerra civil, de la que hacía a Carlos I principal responsable. Más aún,

tramar una invasión de escoceses era —como afirmó Cromwell— esclavizarnos a

una nación extranjera. Un fuerte movimiento de opinión, extendido en todo el

ejército, y organizado por su propio yerno —el comandante de caballería Henry Ireton— pidió justicia contra el rey. Impregnados de la

imaginería bíblica, muchos puritanos pensaban que su sangre debía reparar la

que había sido derramada en dos guerras.

Dios

justificaba su causa: los soberbios habían sido humillados. Pero el hambre y la

peste todavía se cernían sobre el país; la sagrada tarea de sanear la nación

lo mejor posible para recibir la bendición de Dios estaba solamente realizada a

medias. ¿Qué era preciso, entonces, para llevar a cabo esta gran tarea?

A los

soldados del Nuevo Ejército, tras su triunfante éxito en la guerra, uno de sus

predicadores les aseguró que habían vuelto, como muchos otros, de prestar

servicio en las comunidades puritanas de Nueva Inglaterra, a ayudar a

construir la Nueva Jerusalén en la vieja Inglaterra. Añadían que el poder había

sido depositado en el pueblo. La creencia en la soberanía popular modificaba

ahora la doctrina oficial centrada en la soberanía del Parlamento.

Los

políticos radicales, como los activos Igualitarios en Londres y entre la

oficialidad y filas del ejército en estos momentos, habían sido los más seguros

apoyos del Parlamento. Pero ya no se mostraban dispuestos —si lo habían estado

alguna vez— a aceptar los límites existentes en 1642. Es decir, la ficción de

que la guerra había tenido lugar por el rey y el Parlamento. Ahora querían su

recompensa. En una serie de conferencias, los Grandes —como los comandantes

del ejército y sus aliados políticos eran denominados—, los representantes de

la tropa y los Niveladores civiles intentaron reelaborar una nueva constitución

para Inglaterra.

Aquellos

debates son célebres en la historia inglesa como viva expresión de la primera

etapa en el deseo popular de obtener una democrática —o casi democrática—

gobernación. Los poderosos Niveladores atacaban la injusticia social, los

beneficios obtenidos por la guerra, los grandes terratenientes, las compañías

monopolísticas y una iglesia estatal dependiente de los diezmos. Querían, por

encima de todo, devolver el poder al pueblo, así como ciertos derechos que

debían ser inalienables: libertad de culto, libertad de conscripción y, frente

a los impuestos injustos, el derecho de todos a dar su aprobación a la

legislación que concernía a la gobernación del Estado.

Finalmente,

los Grandes tomaron de este programa solamente lo que les interesaba, es

decir, el apoyo del ejército y de los radicales para juzgar y ejecutar al rey.

Cromwell fue el más reacio de todos los regicidas, y no tuvo parte alguna en la

purga parlamentaria que —en diciembre de 1648— constituyó el preludio esencial

para el juicio. Pero, una vez convencido de la justicia de la causa dirigida

contra el monarca, se convertiría en el mayor instigador de la misma.

Carlos

I fue acusado en principio por un tribunal especial, integrado por comandantes

del ejército. Estos se negaron a plantear una causa arguyendo correctamente

que no existía en Inglaterra poder alguno capaz de juzgar al soberano. Se

basaban para ello en la inexistencia de culpabilidad por su parte en las

matanzas y destrucciones producidas durante las dos guerras. El terrible hecho

de ejecutar a un monarca consagrado era, por supuesto, anatema para la

inmensa mayoría de los que se habían alzado en su contra. Menos de uno de cada

diez miembros de la Cámara de los Comunes estaba decidido a realizar la tarea.

Pero el

día 30 de enero de 1649, Carlos I murió ante su palacio de Whitehall con gran calma y dignidad. Pocos meses después la misma monarquía y la Cámara

de los Lores fueron abolidas. Parecía que por fin se había conseguido una

solución política viable.

Trasfondo

de la guerra civil inglesa

EN una

monarquía personal, donde el rey no sólo tomaba las decisiones importantes,

sino que nombraba y cesaba a sus consejeros, obispos y jueces, resulta

innecesario destacar en qué medida su carácter pusilánime y falta de juicio

podían desestabilizar el Estado. Muchas investigaciones recientes han

insistido en que el sistema de gobierno de la Inglaterra de los siglos XVI y

XVII tuvo al mismo tiempo una gran fortaleza y una intrínseca endeblez. Y han

hecho hincapié en que el estallido de las guerras civiles en 1642 se debió,

ante todo, a la peculiar debilidad de Carlos I.

Isabel

I había muerto en los primeros años del siglo, mientras España y Francia

apoyaban con ardor a los pretendientes católicos al trono. Por entonces,

Inglaterra pudo haber sufrido un conflicto interno de carácter totalmente

distinto al de 1642, cuando ya Carlos no soportaba desafíos importantes a su

autoridad. En realidad, la amenaza de guerra civil, latente en los dos siglos

anteriores al acceso de los Estuardo al trono, pareció retroceder en las

primeras décadas del XVII. Había por lo menos cinco razones para ello.

El

afianzamiento de la titularidad al trono había dejado de constituir un

problema. En el siglo XV la cuestión se había visto complicada por la compleja

historia matrimonial de la familia de Eduardo III y por la destitución de

Ricardo II en 1399. Así quedaron muy poco definidos los conceptos de derecho y

de título para la ocupación del trono. En el siglo XVI los también complicados

asuntos personales de Enrique VIII y la minoría de edad de su hija poco habían

de servir para clarificar el tema de la sucesión. Los Estuardo, situados ya en

el poder, no serían cuestionados y la línea de sucesión mantenida dentro de la

familia no provocaría ya problemas.

En toda

Europa la reforma protestante había dividido a las naciones. En el caso de

Inglaterra, el híbrido compromiso acerca de la iglesia establecida impuesto

por Isabel —reformada en su doctrina, tradicional en ordenación y disciplina,

una mezcla en fin de elementos católicos y protestantes en sus ceremonias y

formas de culto— había sido aceptada por la población, generando, por una

parte, una minoría leal al papa y, por otra, un sector decidido a completar el

proceso reformador. Hacia 1580, ambas facciones se habían constituido como

embrionarias organizaciones equiparables a los partidos revolucionarios de la

Europa occidental. Los católicos en particular desarrollaban un pensamiento

político radical que llegaba a justificar la resistencia y el mismo regicidio.

Pero hacia 1620, tanto unos como otros —recelosos católicos y protestantes

militantes— habían perdido o abandonado sus actitudes de desafío organizado

intelectualmente contra el Estado y optado por la desobediencia pasiva ante un

crecimiento indulgente —si no oficialmente tolerante— del aparato de poder.

Fue esta clase de entendimiento la que mantuvo a la Inglaterra del siglo XVII

libre de conflictos de carácter religioso.

El

centro de gravedad de la pugna entablada entre los Habsburgo y los Valois se había desviado, a lo largo del siglo XVI, desde

Italia hasta el Atlántico. Esto, junto con los problemas dinásticos que sufría,

convertiría a Inglaterra en potencial campo de enfrentamiento para sus

rivalidades. A fines del siglo xvi existió una constante amenaza de invasión

española, algo especialmente grave si se presentaba el problema de que Isabel

muriese sin descendientes directos cuando todavía la sucesión no se había

resuelto. Pero ya en 1620 el centro decisorio de la política europea hacía